En amont de la présentation de "2001 : l'Odyssée de l'espace" au festival de Cannes, Christopher Nolan avait "rendez-vous" avec une salle comble.

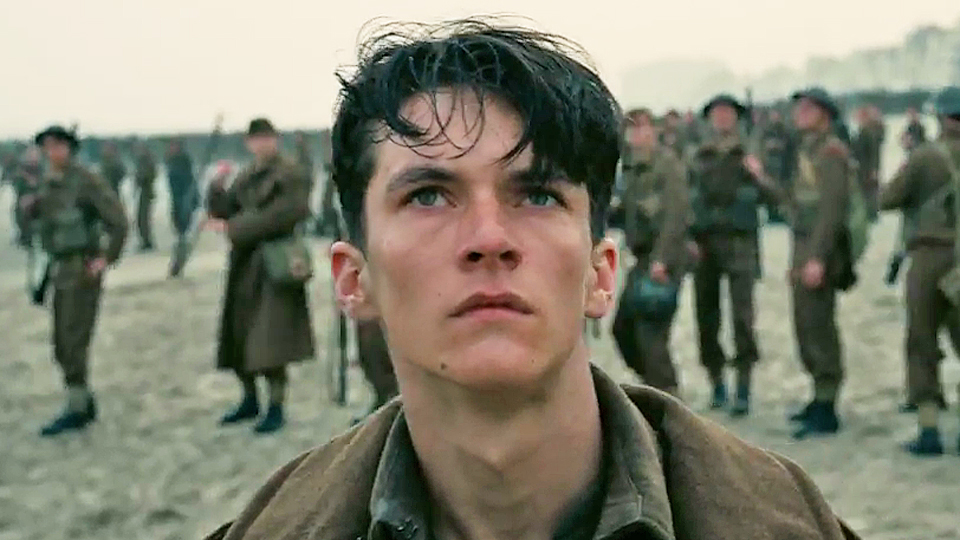

Venu présenter à Cannes le classique 2001 : l’Odyssé de l’espace, dont il a assuré la restauration, il aurait été dommage que Christopher Nolan n’en profite pas pour offrir aux festivaliers une petite master class. Animée par le journaliste critique Philippe Rouyer, ce "rendez-vous" est revenue sur la filmographie du cinéaste, et notamment sur sa manière d’aborder les différents genres du cinéma. Mais également, le réalisateur de Dunkerque et Interstellar a clarifié la question de la numérisation et expliqué sa position par rapport à la pellicule.

Sur la restauration de 2001 : l'Odyssé de l'espace.

Après Dunkerque, nous sommes allés transférer avec la Warner certains de mes films en 4K pour des ressorties Blu-ray. C’est là qu’on m’a dit qu’il y avait deux bobines de 2001. Le fait de revoir ces images, sans même le son, m’a donné envie de proposer une restauration du film, non pas en numérique, mais en 70mm. Cela fait 20 ans que la restauration consiste à faire de la numérisation de films. Cela signifie en fait de retirer tous les défauts de la pellicule, les poussières et déchirures. Mais du coup dans ce geste, on transforme le support. Pour 2001, nous avons pris le pari de ne pas restaurer, mais de recréer un négatif 70mm pour reproduire des conditions de projection identiques. Je ne dénie pas l’importance du numérique en tant qu’outil de transmission, mais il est important de respecter le format d’origine.

Sur son combat pour la pellicule et l’utilisation de l’IMAX

Je pense que le plus gros changement de ces dernières années, c’est que ce n’est plus un combat entre le numérique et l’argentique, mais qu’on a accepté qu’il s’agit de deux médiums différents. Avec l’argentique, on dispose d’une palette de couleurs que le numérique ne nous offrira jamais. Pour la résolution, dans le détail, on est loin de pouvoir comparer les deux supports. Enfin, c’est ce qui s’approche le plus de la façon dont l’œil voit le monde, et je trouve que c’est le mieux pour immerger le spectateur. Cela offre un potentiel émotionnel important, surtout quand on peut le faire sur toute la durée d’un film, comme pour Dunkerque.

Concernant l’IMAX, je l’ai découvert adolescent dans des musées qui passaient des documentaire de quarante minutes. Je me disais que ce serait extraordinaire de pouvoir faire des films de cette manière, de part la taille et la netteté de l’image. Quand j’ai commencé la trilogie Batman, j’ai appris qu’IMAX commençait à transférer des films hollywoodiens pour des projections. Je suis entré en contact avec eux dès le premier film, mais c’est sur le second que j’ai vraiment eu recours à des caméras IMAX pour pouvoir tourner des séquences. Le résultat est impressionnant, mais ça a un certain coût puisque l’image est dix fois plus grande. Du coup, on ne peut pas tourner plus de 90 secondes sur une bobine. Il fallait alors une organisation de tournage pour perdre le moins de temps possible. Par la suite, nous avons pu bénéficier des évolutions techniques pour pouvoir tourner ainsi tout Dunkerque, ce qui était un rêve de longue date.

Sur sa volonté de tout tourner lui-même depuis Following (réalisateur, scénariste, chef opérateur et monteur).

Je n’ai pas fait d’école de cinéma, j’ai appris directement sur le tournage, et notamment avec Following. À cette époque, on ne pouvait pas tourner tous les jours. On tournait les week-end, mais chacun devait pouvoir se débrouiller dans toutes les compétences requises pour pouvoir dépanner si quelqu’un ne venait pas. C’est comme ça que j’ai appris à toucher à tout. Du coup, quand j’ai commencé les films de studio, il y avait de grosses équipes, mais c’était difficile pour moi de m’éloigner et de laisser le travail à une seconde équipe. En fait, je n’ai jamais compris l’idée qu’un plan serait digne d’être à l’écran, mais pas d’être tourné par moi. Cela n’a pas de sens. Je pense qu’en tant que réalisateur je dois tourner tous les plans.

Sur le principe de l’illusion et d’immerger le spectateur dans une histoire dans laquelle il n’a pas de distance.

Quand on regarde rétrospectivement, Following a été pour moins un point de départ idéal. Je ne pouvais pas mieux apprendre. On a fait une grosse préparation car on n’avait pas les moyens d’avoir beaucoup de pellicule. On ne pouvait tourner qu’un ou deux plans, et en lumière naturelle. Cette préparation en amont a permis d’avoir une fluidité dans le tournage. J’avais juste à suivre les acteurs caméra à l’épaule. Ça m’a inculqué une approche de la mise en scène en trois dimensions. De se poser la question où est le regard de celui qui raconte l’histoire. Souvent, il n’y a pas de dédoublement entre le récit vécu par le personnage, et celui par le spectateur et celui qui raconte l’histoire. J’ai développé cette idée dans la suite de mes films pour que le parcours du personnage s’apparente à un labyrinthe. Au lieu de le voir s’y perdre, on l’accompagne et on fait ce parcours avec lui. Ça a été déterminant pour la suite de mon travail.

Sur Memento et l’importance du montage.

Je suis d’accord avec la vision de Truffaut qui est que le film se tourne au scénario, sur le tournage puis au montage. Quand on commence à tourner, on sent qu’on est en train de changer par rapport au scénario, au cadre qu’on s’était fixé. Puis au montage, on découvre de nouvelles choses, ce que le film est devenu. Mais souvent, dans mon cas, je me rends compte que je ne suis pas trop éloigné de ce que j’avais conçu dès la première étape. Maintenant, concernant Memento, la structure du film est en fait extrêmement linéaire, juste montée à l’envers. Sur un tel film, on ne peut pas retirer ou modifier l’ordre des scènes durant le tournage. C’était le cas dès la phase d’écriture, et au montage on ne peut que gérer le rythme inhérent des scènes.

Sur sa collaboration en famille (son frère au scénario, sa femme productrice).

Avec Jonathan (son frère), le processus d’écriture a toujours été différent. Memento, je l’ai écrit moi-même tandis qu’il écrivait en parallèle une nouvelle. C’était deux démarches séparées. Pour Le Prestige, il l’avait écrit et me le faisait lire alors que j’étais sur d’autres films, et je le faisais retravailler constamment. Pour la trilogie Batman, c’est là qu’on a opté pour une vraie écriture à quatre mains. Enfin, Interstellar est un projet qu’il avait à la base prévue pour Spielberg et que j’ai finalement repris et retravaillé pour le tourner. C’est très agréable d’être en famille et avec des amis dans mon travail. C’est génial d’être avec des gens qui n’ont pas d’autres raisons que l’intérêt de votre film, dont vous ne pouvez pas douter. Mais cette relation dépasse le cadre familial, comme avec mon chef opérateur de longues dates. On sait que l’intérêt commun est le film. Et si vous faite quelque chose qui ne va pas, ils sont les premiers à vous le faire remarquer.

Sur l’importance du genre noir dans son cinéma.

J’ai commencé dans le genre noir. Un genre qui permet de définir les personnages par rapport aux actions. C’est la plus forte caractérisation possible je pense. Pas besoin d’écouter les personnages, il faut les regarder agir, car ce sont leurs actions qui les définissent. C’est pourquoi dans tous mes films il y a toujours un aspect du film noir. Ensuite, une fois qu’on fait cette caractérisation des personnages, il faut des situations poussées à l’extrême. D’où les figures obligées du genre, comme la femme fatale. Enfin, je pousse mes personnages vers des situations mélodramatiques, ce qui permet de les placer dans quelque chose auquel on peut adhérer. Nos vies sont tranquilles, donc on a besoin de personnages confrontés à des situations difficiles.

Sur les variations des Batman grâce aux rôles des méchants, et la création d’univers.

Quand on a fait Batman, on ne s’est pas lancé en sachant qu’on ferait une trilogie. Une suite est pertinente si on peut offrir quelque chose de nouveau, et emmener les spectateurs dans des nouveaux voyages. Pour ça, il faut adopter plusieurs genres. C’est le cas des trois Batman. Le premier est l’histoire d’origine, avec un méchant classique qui est une sorte de mentor et l’adversaire parfait. Le deuxième touche au drame avec un esprit de film policier comme Heat de Michael Man. Donc il faut le Joker, qui est l’idée du chaos et du terrorisme. Et le trois, il fallait encore changer et c’est devenu un film épique avec quelque chose de plus mythologique, ce qu’on obtient grâce au personnage de Bane.

Quand vous travaillez sur des films à gros budget, vous avez soudain la possibilité de faire énormément de choses. Mais surtout, de faire la chose la plus intéressante pour un cinéaste, qui est de créer des mondes. Il y a la part artisanal, sur le plan physique, on crée quelque chose avec l’équipe. Mais il y a aussi l’intérêt de la relation à établir avec le spectateur, toujours dans le genre donné. Avec Inception, Interstellar et Dunkerque, on a là encore trois genres différents. Et j’essaie de redéfinir les codes à chaque fois.