Une odyssée post-apocalyptique sans saveur

Année 2077. La terre est devenue une immensité radioactive depuis l’invasion il y a des décennies de forces extra-terrestres vaincues par l’homme. Mais à quel prix.

Déroulant des paysages désolés à la blancheur terrifiante et au silence glaçant, la planète s’est depuis laissée gagner par la désertification de sa population. Désormais, l’humanité évacuée des limbes de la terre s’établit sur une autre planète à des milliers de kilomètres de ce monde dévasté.

Restent quelques irréductibles : les Chacals, charognards extraterrestres dont les motivations demeurent mystérieuses et un duo de techniciens dont la mission est de réparer les drones et d’extraire les dernières ressources vitales du territoire avant leur départ sur Titan, où vivent les derniers survivants.

Aux côtés de son binôme Vika, Jack Harper (Tom Cruise, fidèle à lui-même), technicien en charge de la réparation des drones, mène sa mission à exécution jusqu’au jour où il assiste au crash d’un vaisseau spatial et sauve des décombres une belle inconnue qui va ébranler ses certitudes…

Plus de dix ans après l’excellent Minority Report de Steven Spielberg, l’increvable Tom Cruise renoue avec la science fiction dans le deuxième film de Joseph Kosinski, Oblivion, pour le meilleur et surtout pour le pire.

Alors qu’Oblivion avait toutes les cartes en main pour réussir l’alliage d’un propos intelligent avec la science du grand spectacle, le film se fourvoie dans un maelström d’idées négligé au profit d’une action qui peine à imposer son rythme.

Retour sur un film qui n’a pas su exploiter ses ressources

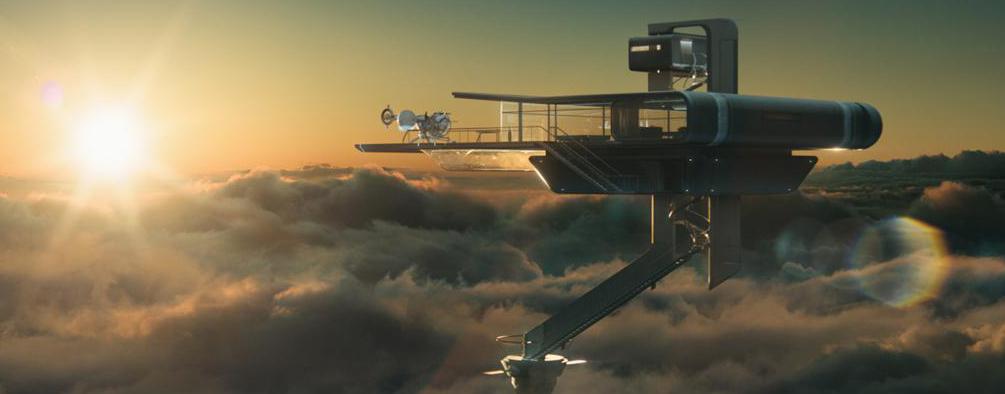

Se revendiquant de l’héritage de 2001, L'odyssée de l'espace dont il parsème quelques références dans son film (le vaisseau spatial se nomme « l’Odyssey », Tom Cruise fait son jogging quotidien dans une roue rappelant celle des spationautes de 2001), Joseph Kosinski plante le décor de son odyssée dans un paysage qui frappe d’emblée par sa splendeur formelle et le renouveau plastique qu’il apporte au genre : l’écran est saturé d’une couleur claire, presque aveuglante, tandis que les personnages tout de gris vêtus évoluent dans un univers glacé et hyperstylisé surplombant une terre hostile. Esthétiquement, Oblivion n’a pas à rougir des productions SF de ces dix dernières années, encore moins de Prometheus qu’il dépasse d’une tête en termes visuels. C’est que Joseph Kosinski sait de quoi il parle. Formé dans une des meilleures universités d’Amérique (Columbia à NY) en architecture puis en modélisation 3D et dans l’imagerie générée par ordinateur, le cinéaste de 39 ans s’est fait connaître à Hollywood en tant qu’infographiste avant de se lancer en 2010 sous la tutelle de Disney dans la réalisation de Tron L'Héritage.

Joseph Kosinski ordonne un monde où les effets spéciaux sont soignés, la mise en scène léchée, les images d’une netteté exceptionnelle (merci à la caméra Sony Cine Alta F65) mais avec un récit réduit à l’état d’esquisse, le réalisateur finit par produire un film sans chair et sans âme, paralysé par son sérieux et une histoire d’amour au sentimentalisme navrant.

Le postulat de départ avait pourtant quelque chose d’excitant : un être humain à la recherche du temps perdu qui redécouvre l’être aimé (Olga Kurylenko dans un rôle de faire-valoir) et rentre en guerre contre des appareils programmé pour tuer, les drones.

Manquant d’un désir de pérenniser les pistes narratives qui jalonnent son récit, le réalisateur s’impose davantage ici comme un architecte visuel que comme un conteur émérite.

La culture (les livres de la New-York Public Library) comme terreau de la mémoire collective, les souvenirs intimes du héros confronté au retour de l’être chéri, la nostalgie d’un paradis perdu…Oblivion aurait pu être un grand film sur la mémoire dans la lignée du Solaris de Tarkovski où le véritable sujet n’est pas tant ces planètes lointaines qui déchainent la curiosité et les passions des hommes (Titan dans Oblivion) mais cette planète mentale, le cerveau, cœur de l’insondable où les souvenirs deviennent réalité (Comme Kris dans le film de Tarkovski, Jack voit réapparaître sa femme).

Au mieux ébauchés, au pire maladroitement scénarisés, ces éléments finissent sacrifiés sur l’autel du spectaculaire et des mêmes schémas de sauvetage du monde comme si Kosinski n’avait pas confiance dans son sujet.

Ainsi, l’intrigue amoureuse totalement désincarnée n’atteint pas l’incandescence de l’union Khari-Kris dans Solaris, l’anamnèse de Jack Harper telle qu’elle aurait pu donner un « retour sur sa propre conscience meurtrie » (Antoine de Baecque, Andrei Tarkovski, Cahiers du Cinéma, 1989) est réduite à des flash-back éculés (cf. l’interlude du début) et à des réminiscences archétypales (Tom Cruise se souvenant d’un match de Superbowl).

Ce film de science fiction qui survole le champ intime de son héros n’a pas non plus de quoi se rattraper en termes d’action. La vacuité dramatique du récit est telle qu’on devine déjà au deux tiers du film son dénouement.

Combats laborieux, faux suspense, méchants sans relief, twist maladroit, autant d’éléments qui viennent renforcer la platitude de l’oeuvre. Probablement intimidé par l’ampleur de la tâche, Kosinski capitule devant ses belles promesses de départ et nous livre un produit manufacturé définitivement trop sage où seul le geste visuel vient sauver Oblivion du naufrage.

=> Toutes les infos sur Oblivion

Mathilde Salmon (9 août 2013)