Les deux réalisateurs Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt viennent de remporter, pour « Diamantino », le Grand Prix Nespresso qui récompense le meilleur film de la Semaine de la critique à Cannes. Plongée dans l'univers international et multi-culturel de deux réalisateurs très prometteurs.

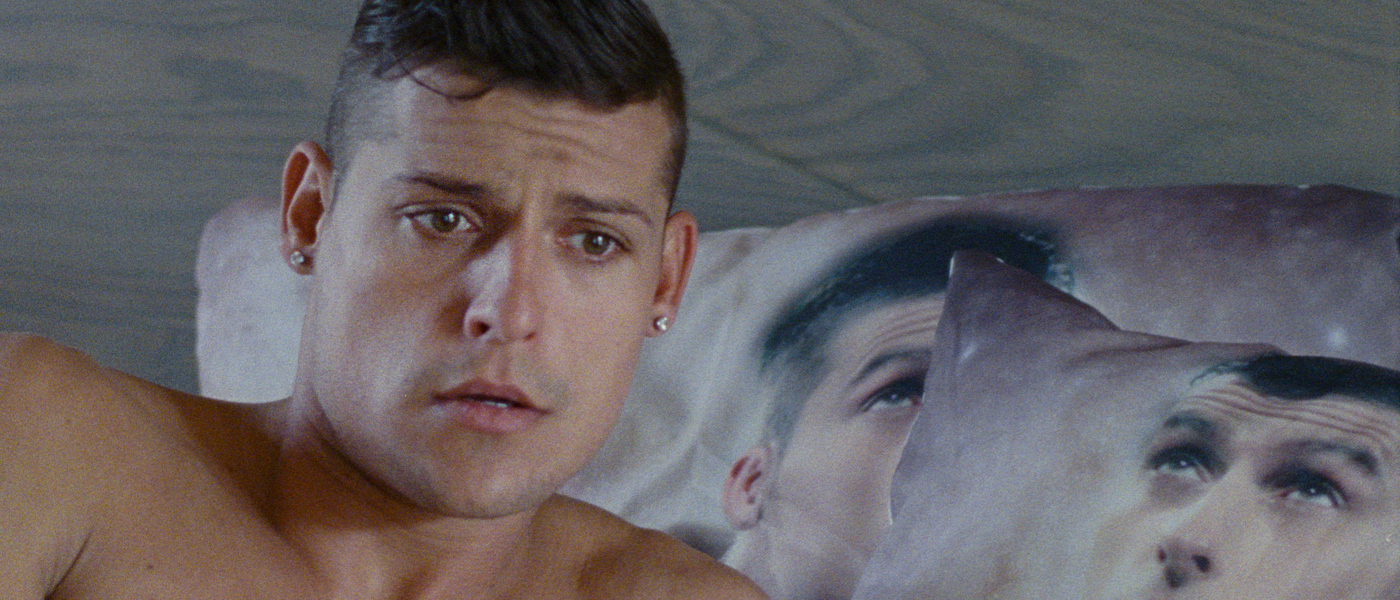

On vous en avait déjà parlé avec enthousiasme lors sa présentation à la Semaine de la Critique à Cannes la semaine dernière (voire notre critique) et le palmarès de la sélection parallèle a confirmé notre ressenti : Diamantino de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt a remporté le Grand Prix Nespresso de la Semaine. Armé pour une journée d'interview qui s'annonce être longue, après avoir commandé deux Spritz avec glaçons et habillé de maillots de foot floqués à leurs noms, les deux réalisateurs américains, aux origines et aux aspirations diverses (l'un est né au Portugal mais à grandi ailleurs, l'autre est new yorkais mais tourne aux quatres coins du monde), nous ont accordé un entretien passionnant. On y a parlé de trans-nationalité, de métissage culturel, de pop culture et de ballon rond. Retrouvez des extraits choisis dans la vidéo ci-dessus ou bien plongez vous dans l'univers déjanté de deux réalisateurs prometteurs en lisant l'entretien disponible en intégralité ci-dessous.

Pouvez-vous nous raconter votre parcours ? Quand vous êtes-vous rencontrés et pourquoi avoir eu envie de travailler ensemble ?

Daniel Schmidt : Gabriel et moi, on s’est rencontré il y a à peu près 10 ans, par le biais d’amis que l’on avait en commun. Lui venait d’un milieu plus artistique alors que j’étais dans un milieu audiovisuel plus commercial. On a commencé à être amis et je pense que l’on était surtout intéressé par nos parcours respectifs. On a commencé à faire des films ensemble, presque juste pour le plaisir de réaliser, même si l’on avait un tout petit budget. C’est à ce moment là qu’on a tourné A History of Mutual Respect au Brésil (en 2010, ndlr), un court métrage à l’économie très réduite. On tournait, on filmait, on jouait même dedans, avec seulement quelques personnes en plus. On avait pas vraiment idée de ce que le film allait être à la fin ni comment il allait s’inscrire dans notre carrière. On a eu une bonne expérience et on a eu un prix à Locarno !

Donc on a continué à tourner ensemble et c’est là que l’on a fait Palacios de Pena (en 2011, ndlr). C’est un court métrage un peu plus ambitieux. On a travaillé ensemble parce que l’on était amis et que l’on partageait des choses en commun, mais aussi pour deux raisons assez claires. La première est le fait de sortir de cette zone de confort que l’on peut avoir quand on réalise un film seul, c’est bien d’avoir un ami à qui l’on peut faire confiance et qui nous dit ce qui va ou ce qui ne va pas, c’est bien de ne pas être seul. La seconde raison, c’est que dans la plupart des films, les réalisateurs, les acteurs et les producteurs entretiennent des relations fortes entre eux. On a voulu retranscrire ça mais juste entre nous deux, à la même échelle : c’est ça qui a guidé la création de Diamantino.

Comment vous répartissez-vous les tâches sur le tournage ?

Gabriel Abrantes : Comme Daniel le disait, on a fait deux films ensemble qui étaient de très petites productions et où l’on a tout fait ensemble : on prend la caméra, on se partage l’écriture, la direction d’acteur. Dans le premier court, on jouait les deux personnages principaux. En gros on fait tout moitié-moitié et on a vraiment les mêmes références, dans le cinéma d’auteur et hollywoodien, dans l’histoire du cinéma en général, pour la télévision ou en comédie : de South Park à Broad City ! Même en arts plastiques on a des références similaires. Et on a le même sens de l’humour aussi.

On y gagne à travailler à deux et si l’on avait été seul à réaliser nos films, on aurait eu peut être plus peur dans des situations plus complexes. Lorsque l’un de nous deux a une idée un peu folle, un peu bête ou rigolote, et qu’il a peur de l’assumer ou qu’il pense que c’est trop infantile, l’autre, s’il aime bien aussi, peut donner cette confiance qui permet d’avancer. C’est un ping-pong intellectuel ou comique qui est vachement utile pour prendre des risques et faire le cinéma qui nous plaît.

Dans Diamantino, vous mélangez beaucoup de genres et de cultures différentes. Qu’aimez vous dans ce mix improbable ?

DS : En fait on a un énorme appétit pour la pop culture, les films pop-corn ou Hollywood. On est né dedans et on est fasciné par cette culture de masse. Ce sont des codes que l’on aime utiliser. Mais on les utilise pour faire quelque chose de nouveau, on les détourne, on joue avec. Dans Diamantino plus que dans tous nos autres films, on a pris tous les régimes d’image de notre monde contemporain : des images de drone, des vidéos issues de caméras de surveillance, des hologrammes, des smileys, etc. On les a combiné ensemble pour voir ce qui constitue l’imagerie visuelle d’aujourd’hui. En les mettant toutes ensemble, on espère que l’on a pu offrir une expérience nouvelle avec, par exemple, la juxtaposition d’un 16mm très lumineux avec une imagerie plus grotesque.

GA : Personnellement j’ai vécu à plein d’endroits différents : au Portugal, en Belgique, aux Etats-Unis. Ma famille est portugaise mais mon éducation et ma culture sont plutôt américaines, comme Daniel. On prend énormément de plaisir à regarder des films hollywoodiens un peu dingues ou rigolos : des relations amoureuses dans les comédies romantiques des années 40, comme Bringing Up Baby (L’Impossible Monsieur Bébé), His Girl Friday (La Dame du Vendredi) avec Cary Grant ou James Stewart.

On aime bien mélanger ces références avec d’autres univers, comme Au hasard Balthazar de Robert Bresson. D’ailleurs le personnage de Diamantino est très proche de l'âne Balthazar. La société met la pression sur ce personnage innocent et qui, en fin de compte, n’a rien à voir avec toute la méchanceté présente dans notre société contemporaine. Je pense que l’on a une panoplie de références très vastes. On aime goûter à tout. Diamantino unifie tout ça. Il donne le cœur à tout ce bordel, à cet ensemble un peu monstrueux de genres et de références.

En parlant de votre personnage principal, vous semblez être intéressés par le foot... Pourquoi avoir choisi ce milieu bien spécifique comme point de départ de votre histoire, qui brasse bien d’autres sujets ?

DS : On est intéressé par les stars de foot pour deux raisons. Premièrement, le fait qu’ils soient des célébrités et des icônes populaires permet de parler de tout ce qui tourne autour de leurs personnes. Certains d’entre eux adoptent des réfugiés, d’autres s’engagent dans des campagnes publicitaires, sont les sujets de modifications génétiques ou se dopent. Ils sont le point névralgique de tout l’iconographie et la starification de notre monde. Secondement, on a voulu partir du fait que le sport représente aujourd’hui une sorte d’accomplissement de l’excellence et peut même parfois devenir une véritable religion pour une grande partie du monde. Le sport a remplacé l’art dans l’idée d’une perfection et d’un idéal transcendantal accessible à tous. Le sport fournit même une sorte de connexion spirituelle commune.

GA : Au début du film, il y a un monologue en voix-off que dit Diamantino où il raconte qu’il n’y a aujourd’hui plus de peintres comme Michel-Ange et qu’il n’y a plus d’œuvres comme le plafond de la Chapelle Sixtine. L’art a perdu l’obsession de la perfection technique, presque religieuse. Aujourd’hui, cela existe dans le sport. Quand un joueur de foot arrive à faire un saut de deux mètres et parvient à mettre le ballon au fond des filets avec sa tête alors que cinq adversaires sont tout autour de lui, cela devient un geste esthétique. Quand on prend cet événement en photo, cet instant devient sublime et transcendantal, comme quand on regarde la Chapelle Sixtine. Un texte de l’écrivain américain David Foster Wallace parle de ça. Il parle du joueur de tennis Roger Federer comme d’une expérience religieuse. Diamantino débute comme ce texte et pense le sport comme étant l’art suprême d’aujourd’hui.

L’acteur qui joue le rôle de Diamantino a aussi joué dans les films de Miguel Gomes. Comment vous situez vous vis-à-vis du cinéma portugais contemporain, qui traite lui aussi des crises sociales et identitaires qui traversent l’Europe en mélangeant les genres et les tons ?

GA : On adore les films de Miguel Gomes et le travail de beaucoup d’autres réalisateurs portugais, mais je pense que l’on se situe à la périphérie de tout ça. Aux États-Unis je suis considéré comme un auteur portugais et au Portugal je suis vu comme un immigrant américain. Daniel est américain mais il ne fait pas de films en langue anglaise : plutôt en chinois, en espagnol ou en portugais. Palacios de Pena et Diamantino sont des films qui parlent de l’histoire du Portugal, mais j’ai eu une conversation avec un ami qui me disait que cette sensation d’extériorité, cette distance, me permettait peut être d'être plus à l’aise avec la culture portugaise.

Diamantino parle de l’histoire portugaise, du foot portugais, de sa politique. Il y a beaucoup de blagues autour de la culture du pays. Cet ami me disait justement qu’un portugais resté au Portugal aurait eu du mal à faire un film sur le meilleur joueur de foot portugais. Cela aurait pu être vu comme une sorte de sacrilège et ma position extérieure me permettrait donc de le faire quand même. C’est aussi la raison pour laquelle on mélange les genres. On veut les utiliser pour parler du Portugal mais aussi pour parler des genres eux-même. On a une vision extérieure vis-à-vis de tout ce qu’on parle : cette vision peut être tantôt voyeuriste, tantôt critique.

DS : La plupart des films que j’ai fait se sont aussi toujours fait en périphérie des États-Unis. J’en ai tourné à la frontière mexicaine ou à Porto Rico. J’en ai tourné aussi dans d’autres pays. L’envie de faire Diamantino vient d’une curiosité et du lien que j’entretiens avec un lieu. J’ai tourné un film là où m’ont père travaillait par exemple. Pour le Portugal, le lien vient en premier de mon amitié et de ma relation avec Gabriel. Le pays a aussi une histoire fascinante. Je pense que dans tous nos films, ceux de Gabriel comme les miens, on peut voir que l’on aime le cinéma de Manoel de Oliveira, João Pedro Rodriguez, Miguel Gomes et beaucoup d’autres.

Tout ça est devenu une synthèse entre mon intérêt pour l’identité portugaise, l’identité européenne, le cinéma européen, qui est très divers, et le cinéma américain, lui aussi extrêmement varié ! Je pense qu’on était très curieux de la tension qui se nichait entre ces identités là. On vient tous les deux de milieux investis dans la culture locale, qu’elle soit américaine, portugaise ou européenne. En fait, on est dans une position privilégiée au sein de laquelle on peut naviguer entre plusieurs cultures. On récupère probablement beaucoup d’idées et d’inspirations issues de ces intersections culturelles car on est jamais vraiment satisfait d’un seul type de cinéma. Cela peut être un problème dans la recherche d’un public. On veut le montrer et le partager, mais il n’y a pas de catalogage précis possible dans notre cinéma. On ne peut pas dire « Voilà un film portugais ! » ou « Voilà un film américain ! ».

Je pense que beaucoup de monde ne sait même pas que Diamantino est un film réalisé par deux américains. On est très intéressé par cette trans-nationalité. Gabriel est celui qui occupe en premier cet intérêt là mais je pense que le travail que j’ai déjà réalisé est aussi empreint de ces tensions, car j’ai travaillé avec des gens qui ont des expériences très différentes. Je pense d’ailleurs que si je cherche à chaque fois à filmer et à faire des films loin de chez moi, c’est parce que je ne me sens pas capable de faire un film à New York et sur New York... Je ne me sens pas particulièrement attaché à la culture cinématographique New Yorkaise. Bien entendu je trouve ça génial mais on est vraiment des étrangers !

Comptez-vous retravailler ensemble à nouveau après Diamantino ? Quels sont vos projets respectifs ?

GA : Diamantino a été une longue aventure. On a commencé à écrire ce film en 2010. Cela fait huit ans ! C’était très intense ! Maintenant il faut que l’on souffle un peu. J’écris actuellement un film d’horreur avec un robot et ça se passera à Lisbonne.

DS : Je travaille actuellement sur quelques projets différents. L’un d’entre eux est une sorte de comédie historique qui se déroule durant le XVème siècle et parle de la conquête espagnole au Mexique. Je pense qu’un jour Gabriel et moi re-travaillerons ensemble à nouveau, mais peut être qu’il faudra attendre huit ans encore (rires) ! James Cameron dit qu’il ne peut pas faire de nouveau Avatar tant que la technologie ne lui permet pas d’y arriver et je pense qu’on a le même désir avec Gabriel de trouver de nouvelles technologies à utiliser. Comme la VR par exemple, ce serait bien !

Propos recueillis par Corentin Lê

Diamantino de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt, présenté à la Semaine de la Critique à Cannes, sortira courant début 2019 en salle.