Après "Le Fils de Saul", László Nemes est de retour avec son second long-métrage, "Sunset". Le réalisateur était présent à Paris pour répondre à nos questions. Avec lui, nous avons analysé son oeuvre et sa vision si particulière qu'il porte sur le monde, mais également sur le cinéma et son formatage. Rencontre.

Il y a quatre ans, László Nemes débarquait sans crier gare au festival de Cannes avec Le Fils de Saul (Grand prix à Cannes et Oscar du meilleur film étranger). Son film mettait en scène un prisonnier juif à Auschwitz en 1944. Dans ce lieu marqué par l’absence d’humanité, l’homme, pensant reconnaître son fils parmi les morts, tente de le sauver de l'incinération pour l'enterrer selon le rite approprié.

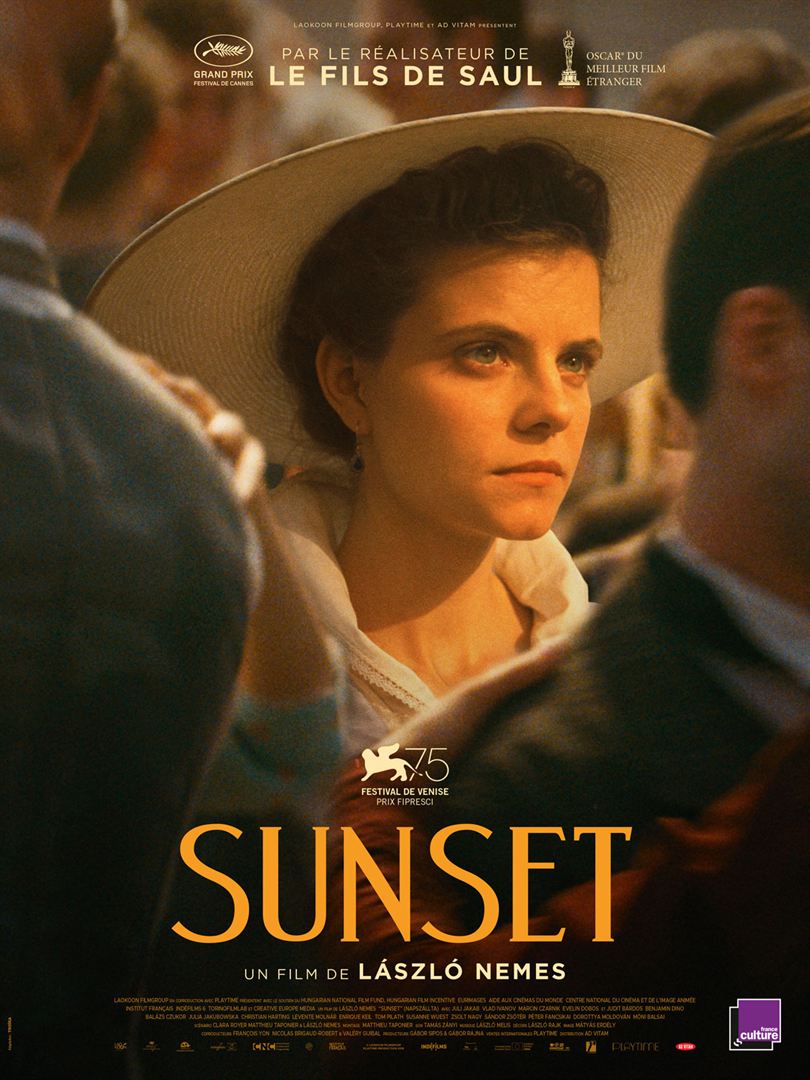

Revoilà donc le cinéaste avec son second long-métrage, Sunset, un film d’une richesse folle qui se déroule juste avant la Première Guerre mondiale, en 1913 à Budapest. Au travers d’Írisz Leiter, une jeune femme désirant travailler dans l’ancienne chapellerie de ses défunts parents, László Nemes filme cette fois les prémices du basculement de la civilisation vers le chaos. Nous avons pu le rencontrer pour discuter de son œuvre, et de sa vision du monde et du cinéma qui en découle.

Parlez-nous de votre manière d’aborder le récit.

D’abord il y avait la volonté de faire un film sur la naissance du siècle pour voir comment la promesse de la civilisation contenait déjà la promesse de son autodestruction. Comment en quelques années on est passé du sommet de la civilisation vers la barbarie, notamment en utilisant la technologie. La brillance de la civilisation et le refoulé sont deux forces qui ont défini le film.

Visuellement, on le remarque immédiatement par le travail remarquable sur la lumière et l’obscurité.

C’est une dualité importante dans le film, en effet. On voulait du vrai noir et de la vraie lumière qui brille le jour. Pour l’obtenir, on a eu beaucoup de références visuelles. On avait des murs entiers avec des photos de l’époque, des peintures, des images de la vie de l’époque. Et en même temps, on voulait quelque chose de très simple. On ne voulait pas faire un film qui se regarde faire de beaux plans, on ne voulait pas en faire une carte postale. Simplement parce que, bien qu’il s’agisse d’un monde très sophistiqué, le regard qu’on porte sur lui est finalement simple, car passe toujours au travers des personnages.

C'était donc important pour vous de placer le récit juste avant la Première Guerre mondiale ?

Le film se déroule au début du XXe siècle, mais ça aurait pu être 1910 ou avant. En fait, ce qui m’intéresse, c’est l’histoire qui est invisible. Ce qui se passe avant , qui est sous-jacent et qu’on ne peut pas forcément décoder. Une fois que l’histoire est visible, sur le front, dans les tranchées, c’est déjà trop tard. De plus, ce que je voulais c’était immerger le spectateur dans une situation ou une série de situations où les choses ne sont pas tout le temps visibles. Utiliser les limites de la perception au cinéma pour parler de la perception humaine - donc en utilisant le hors cadre, le flou, etc. C’est ça qui rythme le film. Et autour, avec le récit, il s’agit juste de trouver comment dramatiser le ballottement du personnage principal.

Ce personnage principal est cette fois une femme, entourée d’une multitude de femmes...

Après avoir fait un film avec uniquement des hommes, je voulais en faire un avec des femmes (rires). Mais oui, c’est un monde très féminin. Cependant pour moi ce qui est intéressant c’est ce qu’il y a entre le frère et la sœur, l’union invisible, comme si l’essence féminine et l’essence masculine se mélangeaient.

Oui, d’ailleurs il y a un passage où elle devra s’habiller en homme, ce qui est assez symbolique dans le contexte de notre société actuelle.

Il y a dans notre société une manière étrange d’opposer l’homme et la femme. Pour moi, c’est s’éloigner de l’humanisme. Je pense que les essences des deux sont un peu plus mélangées, et qu’on ne doit pas oublier l’humain derrière. C’est quand même pas des espèces différentes.

Votre procédé filmique n’est pas très différent du Fils de Saul, du moins en surface.

Oui, c’est parce qu’il y a des liens entre les deux films. Tous les deux mettent en évidence l’union qui existe entre les désespoirs et les espoirs de la civilisation. Je ne sais pas si je continuerai ainsi par la suite. Notamment parce que j’aime bien remettre en cause la grammaire du cinéma. Ça devrait d’ailleurs être notre travail de réalisateur de remettre en cause l’académisme télévisuel qui a pris le dessus. Ce qui est intimement lié à mon désir de continuer de m’interroger sur le monde.

"Au lieu de se congratuler sans cesse, la profession du cinéma devrait donner un peu plus de liberté au spectateur"

Ce personnage principal, Iriz Letter, semble lié au spectateur. Comme lui, elle ne voit pas tout, elle est dans le flou et avance sans savoir vers où.

Tout à fait. Je trouve qu’on oublie souvent le spectateur au cinéma. Or je pense qu’il faut lui faire confiance, à lui et à son imagination. Ne pas lui offrir quelque chose de préfabriqué avec une sorte de division de cartes postales à la manière d’un manuel scolaire. J’aimerais donner au spectateur une certaine liberté, passer par son désir pour qu’il puisse projeter des choses, et que cela n’aille pas dans un seul sens.

Vous avez une vision finalement optimiste du spectateur, tout en lui présentant des films, Sunset ou Le Fils de Saul, qui sont loin de l’être.

Mais j’ai peut-être un optimisme dans mon pessimisme. Cette illusion, peut-être, d’avoir à donner l’espoir au spectateur qu’il puisse encore lâcher le formatage télévisuel auquel il a été habitué depuis des dizaines d’années. Un formatage qui provient notamment de cette pseudo-révolution numérique, qui se retrouve après dans la manière de parler au spectateur, de faire des films, dans les techniques de narration, dans le montage, dans le sur-montage, dans l’accès facile à la psychologie des personnages… Ce sont des chemins sécurisés pour le spectateur qui ont finalement contribué à appauvrir sa perception du monde et contribué à une spirale pour enfermer sa possibilité de s’ouvrir, de s’interroger sur les limites de sa compréhension et sa perception.

On est dans un monde technologique où on fait de plus en plus confiance à l’ordinateur et où l’imagination n’est plus utilisée. Donc j’ai encore cet espoir, qui est peut-être vain, de faire confiance au spectateur. Je le répète, c’est de l’optimisme dans mon pessimisme. Mais je préfère ça à un discours hypocrite sur la démocratisation des cinémas qui en fait cache la plus grande normalisation des films. Au lieu de se congratuler sans cesse, la profession du cinéma devrait donner un peu plus de liberté au spectateur.

Au fil du film, on comprend qu’il se cache quelque chose derrière la maison Letter. Mais vous restez très mystérieux et laissez là aussi la place à l’imaginaire du spectateur.

Oui parce que, ce qu’on pourrait y trouver, ce n’est pas ce qui m’intéresse. Notamment parce que le monde ne se révèle pas à nous comme ouvert par une clé magique, il est beaucoup plus fermé. D’ailleurs, l’étymologie du mot apocalypse, c’est lever un voile. C’est comme ça que commence le film, par le dévoilement du monde. Finalement, ça m’intéresse beaucoup comment, au sein de chaque religion, il y a la volonté de connaître le monde qui est indissociable de l’impossibilité à le faire. Parce que ce n’est pas quelque chose qui est ouvrable avec une clé encore une fois. Et pour revenir sur le cinéma, c’est un mensonge aujourd’hui de dire que les choses sont ouvrables avec une clé. Je pense qu’on se ment à soi-même en établissant ça pour les spectateurs désormais. Mais je n’essaie pas d’être le prophète ou celui qui juge, j’essaie juste d’avertir.

Propos recueillis par Pierre Siclier

Sunset de László Nemes, dans les salles le 20 mars 2019. Ci-dessous la bande-annonce :